前の3件 | -

豊蔵さんの「水月窯」・・・(3)豊蔵さんと虎渓山永保寺 [美濃桃山陶の地探訪]

・・・(2)「虎渓茶」は江戸時代の銘柄茶だった からの続き

豊蔵さんが境内に石碑2基を建立した臨済宗南禅寺派の虎渓山永保寺は、豊蔵さんの著書『縁に随う』(日本経済新聞社、1977年2月18日発行)の「生活」の項を参照すると、荒川家の菩提寺だそうです。

■虎渓山永保寺は荒川家の菩提寺

■出所:荒川豊蔵『縁に随う』(1977-02-18発行)131~132ページ

豊蔵さんは、随筆家の白洲正子さん(1910~1998年)を虎渓山永保寺に案内しています。その時のことを白洲正子さんは、紀行エッセイ『かくれ里』(新潮社、1971年12月発行)の「久々利の里」の章に次の通り書いています。

■豊蔵さんは白洲正子さんを虎渓山永保寺へ案内した ・・・引用

(略)中央線に乗りかえ、多治見で降りる。と、思いがけなく荒川さんが迎えに出ていて下さった。見せたい所があるというのである。ここまで来れば、もう向こうのペースにはまる以外にない。私はだまって行くことにした。

それは、虎渓山(永保寺)という禅宗のお寺であった。その境内の一部に、荒川さんは、「水月窯」という窯を持っていられるが、今は息子さんたちに任せて、いわば下界との連絡場所になっている。そこまでは私も何度か行ったことがあるが、お寺を見るのははじめてである。多治見の町はずれから、水月窯の前を通りぬけ、すぐ山へかかる。昔は百何十町歩、農地法でけずられた現在でも、70町歩はあるというから、よほど大きな寺なのだろう。青葉の中を行くこと10分あまり、やがて山門に到着する。山門の前を流れるのは土岐川で、水が白いのは陶土のためであるという。多治見の町は、どこを見回しても陶器の工場ばかりで、ほんとうに「焼きものの町」の感があるが、鎌倉時代にこのあたりを統べた土岐氏の名も、はじめは「土器」から出たものに違いない。(略)

門を入ったところに、夢窓国師が植えたという大銀杏があり、その向こうに広い池がある。正面へ回ってみると、向こう岸の紅葉の中に滝がかかっており、橋を渡って本堂へ参れるようになっているのが、室町時代の水墨画を見るようである。日本にはまだこんなお寺が残っているのだ。土地の人たちには有名でも、私たちの知らない所は無数にある。何もわざわざ人ごみの中を、京都や奈良の観光寺院を見物する必要はない。(略) *下線は渡邉が引いた。

・・・引用終わり

■出所:新潮社『白洲正子全集(第5巻)』210~211ページ

さて、季刊『禅文化(第63号)』(禅文化研究所、1972年1月1日発行)に掲載された「荒川豊蔵さんをたずねて」と題した記事を書いた同誌編集主任(当時)の宝積玄承(ほうずみ げんしょう)さん(1937年~ )は、豊蔵さんのことを「古禅者の行履(あんり)を深く慕われるこころは一種禅者のような感じさえした」と同記事で述べています。

■宝積玄承「荒川さんは一種禅者のような感じさえした」 引用・・・

(略)志野一すじに生きる陶匠を想い、機会があれば一度訪ねてみたいと思っていたのであるが、この十一月三日、文化勲章を受賞されたのを機に、又、荒川さんが古くからの「禅文化」誌の会員であることも手伝って、突如訪問しようと思い立ったのである。(略)

三日前、文化勲章を受賞され、東京から帰られたばかりの荒川さんは突然の訪問にも拘わらず快く面会に応じて下さった。(略)

(略)何事も因縁で、人に逢おうと思っても縁がなければ逢えない、今こうして逢うのは何かの因縁ですね、との荒川さんのことばで、すっかり気をよくし、なごやかな雰囲気の中でお話を聞くことができた。(略)

大灯国師を語り、又虎渓山の島田菊僊老師、方広寺の足利紫山老師、妙心寺の古川大航老師との交流も語られた。

古禅僧の行履を深く慕われるこころは一種禅者のような感じさえした。

これらの禅者から忍の精神を学び、志野一すじで不屈の精神を養ってこられたのである。

東洋の美をうたい、枯淡なさびとわびを自然のなかから学びとる荒川さんの超俗的な眼(まなこ)は、今住んでいられる大萱の人里離れた環境からもうかがうことができる。以前は電灯もなく、水は谷川の水を汲み、訪ねてくるのは小鳥と野ウサギぐらいだった。今も余り変わりはない。現代人の文化的生活とはほど遠い生活である。だがいらざるものは捨てる「大いなる放棄」こそが荒川さんを今日に至らしめたゆえんでもあろうか。焼いてはこわし、焼いては捨てる、今でも会心の作品は年に五、六個だけだと言われる。(略)*下線は渡邉が引いた。

・・・引用終わり

■出所:季刊『禅文化第46号』(1972-01-01発行)64ページ

京都国際禅堂代表(現在)の宝積玄承さんが大萱を訪れたのは、豊蔵さんが文化勲章を受賞した1971年(昭和46年)11月3日の3日後の11月6日のことです。宝積玄承さんは、遠州奥山(現在の浜松市北区引佐町奥山)にある臨済宗方広寺派大本山「深奥山(じのうざん)方広寺」で開催された臨済、黄檗合議所の会合に参加した帰路、誰からの紹介もなく訪問の連絡もしないで大萱を訪れたそうですが、初対面にもかかわらず話が広がったことが上記記事からよくわかりました。

宝積玄承さんが上記記事で古禅僧と呼んだ「大灯国師」は、臨済宗大徳寺派大本山「龍寶山(りゅうほうざん)大徳寺」を開山した大燈国師宗峰妙超禅師のことです。豊蔵さんと交流があった「虎渓山の島田菊僊老師」は、臨済宗南禅寺派大本山「瑞龍山(ずいりょうざん)太平興国南禅禅寺」の八代管長(329世)で虎渓山永保寺老師を兼任していた嶋田菊僊(きくせん)さん(1872~1959年)、同様に「方広寺の足利紫山老師」は方広寺三代管長の足利紫山さん(1859~1959年)、同様に「妙心寺の古川大航老師」は臨済宗妙心寺派大本山「正法山(しょうぼうざん)妙心寺」二十四代管長の古川大航(たいこう)さん(1871~1968年)のことです(※3)。

(※3)臨済宗には、建仁寺派、東福寺派、南禅寺派、天龍寺派、相国寺派、大徳寺派、妙心寺派、建長寺派、円覚寺派、向嶽寺派、方広寺派、永源寺派、国泰寺派および佛通寺派の14宗派があります。

・・・豊蔵さんの「水月窯」(4)虎渓山水月窯 へと続く・・・

豊蔵さんが境内に石碑2基を建立した臨済宗南禅寺派の虎渓山永保寺は、豊蔵さんの著書『縁に随う』(日本経済新聞社、1977年2月18日発行)の「生活」の項を参照すると、荒川家の菩提寺だそうです。

■虎渓山永保寺は荒川家の菩提寺

(略)私の家の菩提寺は多治見の虎渓山永保寺である。初代美濃守護の土岐頼定が夢窓国師に帰依して興した。境内にある正和3年(1314)夢窓国師建立の観音堂と唐様の開山堂とは、共に国宝に指定されている。夢窓国師作の庭園も風趣見事なものである。 宗派は臨済宗南禅寺派、禅家である。専門道場があり、明治中期以後は、修行の雲水が常在百人と言われた。昨今は10名前後とさびれているが、私の一家が大畑に引き揚げてから戦争中にかけての間も、随分と修行僧がいた。いつも30名ぐらいはいたであろう。(略) *下線は渡邉が引いた。

■出所:荒川豊蔵『縁に随う』(1977-02-18発行)131~132ページ

豊蔵さんは、随筆家の白洲正子さん(1910~1998年)を虎渓山永保寺に案内しています。その時のことを白洲正子さんは、紀行エッセイ『かくれ里』(新潮社、1971年12月発行)の「久々利の里」の章に次の通り書いています。

■豊蔵さんは白洲正子さんを虎渓山永保寺へ案内した ・・・引用

(略)中央線に乗りかえ、多治見で降りる。と、思いがけなく荒川さんが迎えに出ていて下さった。見せたい所があるというのである。ここまで来れば、もう向こうのペースにはまる以外にない。私はだまって行くことにした。

それは、虎渓山(永保寺)という禅宗のお寺であった。その境内の一部に、荒川さんは、「水月窯」という窯を持っていられるが、今は息子さんたちに任せて、いわば下界との連絡場所になっている。そこまでは私も何度か行ったことがあるが、お寺を見るのははじめてである。多治見の町はずれから、水月窯の前を通りぬけ、すぐ山へかかる。昔は百何十町歩、農地法でけずられた現在でも、70町歩はあるというから、よほど大きな寺なのだろう。青葉の中を行くこと10分あまり、やがて山門に到着する。山門の前を流れるのは土岐川で、水が白いのは陶土のためであるという。多治見の町は、どこを見回しても陶器の工場ばかりで、ほんとうに「焼きものの町」の感があるが、鎌倉時代にこのあたりを統べた土岐氏の名も、はじめは「土器」から出たものに違いない。(略)

門を入ったところに、夢窓国師が植えたという大銀杏があり、その向こうに広い池がある。正面へ回ってみると、向こう岸の紅葉の中に滝がかかっており、橋を渡って本堂へ参れるようになっているのが、室町時代の水墨画を見るようである。日本にはまだこんなお寺が残っているのだ。土地の人たちには有名でも、私たちの知らない所は無数にある。何もわざわざ人ごみの中を、京都や奈良の観光寺院を見物する必要はない。(略) *下線は渡邉が引いた。

・・・引用終わり

■出所:新潮社『白洲正子全集(第5巻)』210~211ページ

さて、季刊『禅文化(第63号)』(禅文化研究所、1972年1月1日発行)に掲載された「荒川豊蔵さんをたずねて」と題した記事を書いた同誌編集主任(当時)の宝積玄承(ほうずみ げんしょう)さん(1937年~ )は、豊蔵さんのことを「古禅者の行履(あんり)を深く慕われるこころは一種禅者のような感じさえした」と同記事で述べています。

■宝積玄承「荒川さんは一種禅者のような感じさえした」 引用・・・

(略)志野一すじに生きる陶匠を想い、機会があれば一度訪ねてみたいと思っていたのであるが、この十一月三日、文化勲章を受賞されたのを機に、又、荒川さんが古くからの「禅文化」誌の会員であることも手伝って、突如訪問しようと思い立ったのである。(略)

三日前、文化勲章を受賞され、東京から帰られたばかりの荒川さんは突然の訪問にも拘わらず快く面会に応じて下さった。(略)

(略)何事も因縁で、人に逢おうと思っても縁がなければ逢えない、今こうして逢うのは何かの因縁ですね、との荒川さんのことばで、すっかり気をよくし、なごやかな雰囲気の中でお話を聞くことができた。(略)

大灯国師を語り、又虎渓山の島田菊僊老師、方広寺の足利紫山老師、妙心寺の古川大航老師との交流も語られた。

古禅僧の行履を深く慕われるこころは一種禅者のような感じさえした。

これらの禅者から忍の精神を学び、志野一すじで不屈の精神を養ってこられたのである。

東洋の美をうたい、枯淡なさびとわびを自然のなかから学びとる荒川さんの超俗的な眼(まなこ)は、今住んでいられる大萱の人里離れた環境からもうかがうことができる。以前は電灯もなく、水は谷川の水を汲み、訪ねてくるのは小鳥と野ウサギぐらいだった。今も余り変わりはない。現代人の文化的生活とはほど遠い生活である。だがいらざるものは捨てる「大いなる放棄」こそが荒川さんを今日に至らしめたゆえんでもあろうか。焼いてはこわし、焼いては捨てる、今でも会心の作品は年に五、六個だけだと言われる。(略)*下線は渡邉が引いた。

・・・引用終わり

■出所:季刊『禅文化第46号』(1972-01-01発行)64ページ

京都国際禅堂代表(現在)の宝積玄承さんが大萱を訪れたのは、豊蔵さんが文化勲章を受賞した1971年(昭和46年)11月3日の3日後の11月6日のことです。宝積玄承さんは、遠州奥山(現在の浜松市北区引佐町奥山)にある臨済宗方広寺派大本山「深奥山(じのうざん)方広寺」で開催された臨済、黄檗合議所の会合に参加した帰路、誰からの紹介もなく訪問の連絡もしないで大萱を訪れたそうですが、初対面にもかかわらず話が広がったことが上記記事からよくわかりました。

宝積玄承さんが上記記事で古禅僧と呼んだ「大灯国師」は、臨済宗大徳寺派大本山「龍寶山(りゅうほうざん)大徳寺」を開山した大燈国師宗峰妙超禅師のことです。豊蔵さんと交流があった「虎渓山の島田菊僊老師」は、臨済宗南禅寺派大本山「瑞龍山(ずいりょうざん)太平興国南禅禅寺」の八代管長(329世)で虎渓山永保寺老師を兼任していた嶋田菊僊(きくせん)さん(1872~1959年)、同様に「方広寺の足利紫山老師」は方広寺三代管長の足利紫山さん(1859~1959年)、同様に「妙心寺の古川大航老師」は臨済宗妙心寺派大本山「正法山(しょうぼうざん)妙心寺」二十四代管長の古川大航(たいこう)さん(1871~1968年)のことです(※3)。

(※3)臨済宗には、建仁寺派、東福寺派、南禅寺派、天龍寺派、相国寺派、大徳寺派、妙心寺派、建長寺派、円覚寺派、向嶽寺派、方広寺派、永源寺派、国泰寺派および佛通寺派の14宗派があります。

・・・豊蔵さんの「水月窯」(4)虎渓山水月窯 へと続く・・・

豊蔵さんの「水月窯」・・・(2)「虎渓茶」は江戸時代の銘柄茶だった [美濃桃山陶の地探訪]

・・・(1)臨済宗南禅寺派「虎渓山永保寺」 からの続き

岐阜県土岐市泉町久尻にある土岐市美濃陶磁歴史館において2017年9月15日から11月26日まで、特別展「お茶と美濃焼」が開催されました。この特別展において、2003年(平成15年)9月15日の大規模な火災により焼失した永保寺寺院跡の再建工事に伴う発掘調査の出土品である天目茶碗・青磁碗・白磁鉢(中国 元~明時代)、天目茶碗(瀬戸美濃 室町時代)、天目茶碗高台 墨書「巨」(瀬戸美濃 室町時代)、森忠政寺領充行判物(1591年、永保寺蔵、写真パネル)などの資料が展示されました。

特別展「お茶と美濃焼」の図録の22~23ページに載っている「コラム2 永保寺の茶園」を読んで、虎渓山永保寺に茶園があったことを知りました。そこで、虎渓山永保寺の茶園について調べてみると、『多治見市史(通史編・上)』(1980年8月1日、多治見市発行)の第7章「宗教と寺社」第3節「寺院」の「虎渓山の茶園」の項に茶園の存在を裏付ける複数の資料が載っていました。

■多治見市史「虎渓山の茶園」より引用〔抜粋〕・・・

虎渓山に茶園のあったことは余り知られていないが、茶園についての初見はつぎに掲げる森忠政の寺領充行判物(あてがいはんもつ)である。 当寺茶薗弐拾七石六斗餘、寺領として申付候、并谷中山林共遣候上は、末代相違有べからず候、仍状件の如し 天正拾九年十月十一日 (森)忠政(花押) 巨渓寺 27石6斗余の茶園は明治まで続いた。「略縁起」に「阿曽伽渕南の岸の上は茶園なり」とみえ、現在の山吹町あたりにあったと思われる。『新撰美濃志』岡田啓の長瀬村の項に、「防丘詩選」名古屋漢詩人千村夢澤撰安永二没の中の木実聞名古屋漢詩人木下蘭皐宝暦二没の「遊虎渓記」をあげそのなかに「茶園数十頃(けい)」(頃とは百畝をいう)、寺僧茶採り四方に貸す」と茶畠が一面に広がっている様子を記している。 文化7年に永保寺は高山村の源四郎に茶師の免書を出し、虎渓山茶の栽培と販売を委託した。このお茶は「其製甘味也、世に茶を嗜む(たしなむ)の徒これを賞翫す」『美濃雑事記』とみえて、なかなか評判がよく特産物として珍重された。(略) *下線は渡邉が引いた。

・・・引用終わり

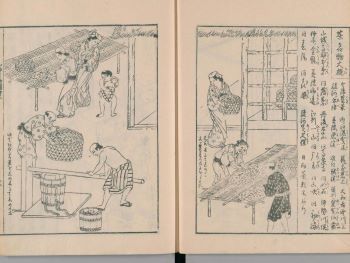

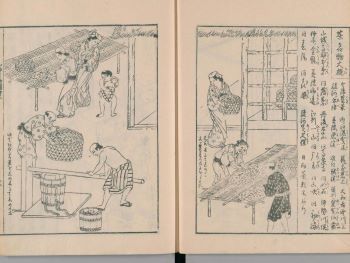

さて、日本各地の農業・水産業・林業・鉱業等諸産業についての江戸時代の図解書『日本山海名物図会』(全5巻、平瀬鉄斎・編、長谷川光信・画、1754年原刊)の巻2に掲載されている「茶 名物大概」に、近江滋賀来、近江越渓、駿河安倍、美濃虎渓、伊勢川俣、駿河足久保など24の銘柄茶が紹介されています。

~ 『日本山海名物図会』巻2に掲載されている「茶 名物大概」

この24の銘柄茶の中で、「美濃虎渓」は虎渓山永保寺のお茶、「近江越渓」は臨済宗永源寺派大本山「瑞石山(ずいせきざん)永源寺」(滋賀県東近江市永源寺高野町41)のお茶を指すと考えられます。国文学者で茶人でもある上田秋成(1734~1809年)は、日本の煎茶書を代表すると評される『清風琑言』(せいふうさげん)(1794年刊)において近江・永源寺のお茶「越渓茶」、美濃・永保寺のお茶「虎渓茶」などを賞賛しています。

■上田秋成『清風琑言』の「品目」の項より抜粋■

なお、虎渓山永保寺の観光用駐車場、観光用駐車場から境内への通路沿い、虎渓霊園などに現在も、茶の木が植えられています(実生=茶の実から芽吹いた茶株もあります)。虎渓霊苑への入り口付近から通路沿いに植えられている茶の木を初めて見た時は、整枝などの管理が行われているので、「寺で消費する自家製のお茶=番茶」ではないかと期待しました。しかし2022年2月15日、境内で掃除をしていた雲水(※2)に「お茶を作っているのか?」と尋ねると、「僕らが刈っている。でも、お茶は作っていない」との回答があり、虎渓山永保寺にある茶の木は、製茶用ではなく、生け垣であることがわかりました。

(※2)農耕作業や掃除などの肉体労働を作務(さむ)と呼ぶそうです(参照:虎渓山永保寺「虎渓山案内パンフレット」)。

~ 2022-05-30 虎渓山永保寺、通路沿いの茶の木(新芽時期)

~ 2023-11-09 虎渓山永保寺、通路沿いの茶の木

・・・(3)豊蔵さんと虎渓山永保寺 へと続く

岐阜県土岐市泉町久尻にある土岐市美濃陶磁歴史館において2017年9月15日から11月26日まで、特別展「お茶と美濃焼」が開催されました。この特別展において、2003年(平成15年)9月15日の大規模な火災により焼失した永保寺寺院跡の再建工事に伴う発掘調査の出土品である天目茶碗・青磁碗・白磁鉢(中国 元~明時代)、天目茶碗(瀬戸美濃 室町時代)、天目茶碗高台 墨書「巨」(瀬戸美濃 室町時代)、森忠政寺領充行判物(1591年、永保寺蔵、写真パネル)などの資料が展示されました。

特別展「お茶と美濃焼」の図録の22~23ページに載っている「コラム2 永保寺の茶園」を読んで、虎渓山永保寺に茶園があったことを知りました。そこで、虎渓山永保寺の茶園について調べてみると、『多治見市史(通史編・上)』(1980年8月1日、多治見市発行)の第7章「宗教と寺社」第3節「寺院」の「虎渓山の茶園」の項に茶園の存在を裏付ける複数の資料が載っていました。

■多治見市史「虎渓山の茶園」より引用〔抜粋〕・・・

虎渓山に茶園のあったことは余り知られていないが、茶園についての初見はつぎに掲げる森忠政の寺領充行判物(あてがいはんもつ)である。 当寺茶薗弐拾七石六斗餘、寺領として申付候、并谷中山林共遣候上は、末代相違有べからず候、仍状件の如し 天正拾九年十月十一日 (森)忠政(花押) 巨渓寺 27石6斗余の茶園は明治まで続いた。「略縁起」に「阿曽伽渕南の岸の上は茶園なり」とみえ、現在の山吹町あたりにあったと思われる。『新撰美濃志』岡田啓の長瀬村の項に、「防丘詩選」名古屋漢詩人千村夢澤撰安永二没の中の木実聞名古屋漢詩人木下蘭皐宝暦二没の「遊虎渓記」をあげそのなかに「茶園数十頃(けい)」(頃とは百畝をいう)、寺僧茶採り四方に貸す」と茶畠が一面に広がっている様子を記している。 文化7年に永保寺は高山村の源四郎に茶師の免書を出し、虎渓山茶の栽培と販売を委託した。このお茶は「其製甘味也、世に茶を嗜む(たしなむ)の徒これを賞翫す」『美濃雑事記』とみえて、なかなか評判がよく特産物として珍重された。(略) *下線は渡邉が引いた。

・・・引用終わり

さて、日本各地の農業・水産業・林業・鉱業等諸産業についての江戸時代の図解書『日本山海名物図会』(全5巻、平瀬鉄斎・編、長谷川光信・画、1754年原刊)の巻2に掲載されている「茶 名物大概」に、近江滋賀来、近江越渓、駿河安倍、美濃虎渓、伊勢川俣、駿河足久保など24の銘柄茶が紹介されています。

~ 『日本山海名物図会』巻2に掲載されている「茶 名物大概」

この24の銘柄茶の中で、「美濃虎渓」は虎渓山永保寺のお茶、「近江越渓」は臨済宗永源寺派大本山「瑞石山(ずいせきざん)永源寺」(滋賀県東近江市永源寺高野町41)のお茶を指すと考えられます。国文学者で茶人でもある上田秋成(1734~1809年)は、日本の煎茶書を代表すると評される『清風琑言』(せいふうさげん)(1794年刊)において近江・永源寺のお茶「越渓茶」、美濃・永保寺のお茶「虎渓茶」などを賞賛しています。

■上田秋成『清風琑言』の「品目」の項より抜粋■

洛北妙心寺の花園、近江の永源寺の越渓、土山の曙 永雲寺製、美濃の虎渓 永保寺製、播磨の仙霊 粟賀生蓮寺製、山僧の手製、利の為ならざるは佳品也。それを名として、郷民の出せるは品降(クダ)れり。 *下線は渡邉が引いた。

なお、虎渓山永保寺の観光用駐車場、観光用駐車場から境内への通路沿い、虎渓霊園などに現在も、茶の木が植えられています(実生=茶の実から芽吹いた茶株もあります)。虎渓霊苑への入り口付近から通路沿いに植えられている茶の木を初めて見た時は、整枝などの管理が行われているので、「寺で消費する自家製のお茶=番茶」ではないかと期待しました。しかし2022年2月15日、境内で掃除をしていた雲水(※2)に「お茶を作っているのか?」と尋ねると、「僕らが刈っている。でも、お茶は作っていない」との回答があり、虎渓山永保寺にある茶の木は、製茶用ではなく、生け垣であることがわかりました。

(※2)農耕作業や掃除などの肉体労働を作務(さむ)と呼ぶそうです(参照:虎渓山永保寺「虎渓山案内パンフレット」)。

~ 2022-05-30 虎渓山永保寺、通路沿いの茶の木(新芽時期)

~ 2023-11-09 虎渓山永保寺、通路沿いの茶の木

・・・(3)豊蔵さんと虎渓山永保寺 へと続く

豊蔵さんの「水月窯」・・・(1)臨済宗南禅寺派「虎渓山永保寺」 [美濃桃山陶の地探訪]

岐阜県多治見市虎渓山町にある「虎渓山永保寺」は、1313年(正和(しょうわ)2年)に夢窓国師により開創され、開山は夢窓国師に後亊を託された佛徳禅師とする臨済宗南禅寺派の寺院です。

~ 2023-11-20 国宝「観音堂」(正称:水月場)

*投稿写真のキャプションに冠してある年月日は、撮影した日です。

~ 2022-05-30 臥龍池の此岸と彼岸を結ぶ「無際橋」

~ 2023-05-18 梵音巖上に建つ六角堂(正称:霊擁殿)

~ 2022-03-15 国宝 開山堂(正称:無相堂・僊壷堂)

虎渓山永保寺には、国宝「観音堂」(正称:水月場)、国宝「開山堂」(正称:無相堂・僊壷堂)を始め、「わが国中世庭園文化史のうえで最も代表的な作庭家夢窓疎石の作風をよく伝えるものであり、特に当時の建物(国宝観音堂ならびに開山堂)とあわせ残されているものは当永保寺のみである。」と文化庁が運営する「文化遺産オンライン」において紹介されている国指定名勝「永保寺庭園」などの文化財があります。

また、虎渓山永保寺には臨済宗南禅寺派の専門道場が設置されており、雲水と呼ばれる禅宗の修行僧が修行しています。虎渓山永保寺の塔頭(たっちゅう)は現在、保壽院、続芳院および徳林院の3院ですが、『永保寺庫裏跡発掘調査報告書』(多治見市教育委員会、2007年3月発行)の11ページに載っている「表5 永保寺の塔頭」(記録に残る永保寺の塔頭)を参照すると、1609年(慶長14年)における塔頭の数は21院となっています。

~ 2023-05-18 臨済宗南禅寺派「虎渓山専門道場」

~ 2023-11-09 保壽院(1341年創建)

~ 2023-11-09 続芳院(1342年創建)

~ 2023-11-09 徳林院(1351年創建)

さて、虎渓山永保寺の境内には、志野と瀬戸黒で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の荒川豊蔵さん(1894~1985年)(以下「豊蔵さん」)が1981年(昭和56年)10月に建立した石碑が2基あります。1基は黒門(総門)横にある石碑「虎渓山永保寺」、もう1基は、虎渓山永保寺を開山した佛徳禅師がお手植えしたと伝わる大銀杏の前にある石碑「佛徳禅師 御手植銀杏樹」です。

1.2023-10-27 黒門(総門)横の石碑「虎渓山 永保寺」(永保寺住 香南軒老師 昭和五十六年十月 建立者 米壽 斗出庵)(※1)

2.2022-11-11 大銀杏前の石碑「永保寺開山 佛徳禅師 御手植銀杏樹」(永保寺住 香南軒老師 昭和五十六年十月 建立者 米壽 斗出庵)

(※1)「斗出庵」は、豊蔵さんが南禅寺八代管長で永保寺老師を兼務した嶋田菊僊さんから昭和30年頃にいただいた号、豊蔵さんが斗出庵という号を用いるようになったのは1972年(昭和47年)頃。■参照:図録『人間国宝 荒川豊蔵』(中日新聞社、2007年1月発行)に掲載の正村美里 編「荒川豊蔵 年譜」

・・・(2)「虎渓茶」は江戸時代の銘柄茶だった へと続く

~ 2023-11-20 国宝「観音堂」(正称:水月場)

*投稿写真のキャプションに冠してある年月日は、撮影した日です。

~ 2022-05-30 臥龍池の此岸と彼岸を結ぶ「無際橋」

~ 2023-05-18 梵音巖上に建つ六角堂(正称:霊擁殿)

~ 2022-03-15 国宝 開山堂(正称:無相堂・僊壷堂)

虎渓山永保寺には、国宝「観音堂」(正称:水月場)、国宝「開山堂」(正称:無相堂・僊壷堂)を始め、「わが国中世庭園文化史のうえで最も代表的な作庭家夢窓疎石の作風をよく伝えるものであり、特に当時の建物(国宝観音堂ならびに開山堂)とあわせ残されているものは当永保寺のみである。」と文化庁が運営する「文化遺産オンライン」において紹介されている国指定名勝「永保寺庭園」などの文化財があります。

また、虎渓山永保寺には臨済宗南禅寺派の専門道場が設置されており、雲水と呼ばれる禅宗の修行僧が修行しています。虎渓山永保寺の塔頭(たっちゅう)は現在、保壽院、続芳院および徳林院の3院ですが、『永保寺庫裏跡発掘調査報告書』(多治見市教育委員会、2007年3月発行)の11ページに載っている「表5 永保寺の塔頭」(記録に残る永保寺の塔頭)を参照すると、1609年(慶長14年)における塔頭の数は21院となっています。

~ 2023-05-18 臨済宗南禅寺派「虎渓山専門道場」

~ 2023-11-09 保壽院(1341年創建)

~ 2023-11-09 続芳院(1342年創建)

~ 2023-11-09 徳林院(1351年創建)

さて、虎渓山永保寺の境内には、志野と瀬戸黒で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の荒川豊蔵さん(1894~1985年)(以下「豊蔵さん」)が1981年(昭和56年)10月に建立した石碑が2基あります。1基は黒門(総門)横にある石碑「虎渓山永保寺」、もう1基は、虎渓山永保寺を開山した佛徳禅師がお手植えしたと伝わる大銀杏の前にある石碑「佛徳禅師 御手植銀杏樹」です。

1.2023-10-27 黒門(総門)横の石碑「虎渓山 永保寺」(永保寺住 香南軒老師 昭和五十六年十月 建立者 米壽 斗出庵)(※1)

2.2022-11-11 大銀杏前の石碑「永保寺開山 佛徳禅師 御手植銀杏樹」(永保寺住 香南軒老師 昭和五十六年十月 建立者 米壽 斗出庵)

(※1)「斗出庵」は、豊蔵さんが南禅寺八代管長で永保寺老師を兼務した嶋田菊僊さんから昭和30年頃にいただいた号、豊蔵さんが斗出庵という号を用いるようになったのは1972年(昭和47年)頃。■参照:図録『人間国宝 荒川豊蔵』(中日新聞社、2007年1月発行)に掲載の正村美里 編「荒川豊蔵 年譜」

・・・(2)「虎渓茶」は江戸時代の銘柄茶だった へと続く

前の3件 | -

![日本山海名物図会5巻 [2] (国立図書館コレクション) 日本山海名物図会5巻 [2] (国立図書館コレクション)](https://m.media-amazon.com/images/I/41UQjdLBjmL._SL160_.jpg)